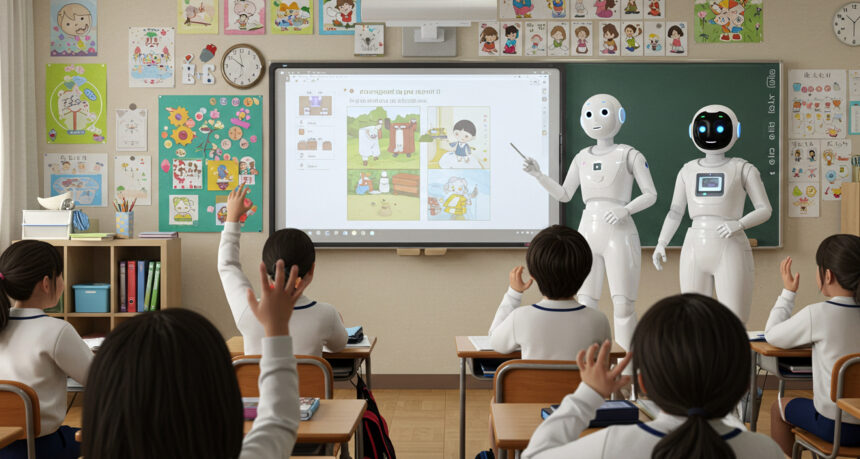

毎日頑張る先生方、お疲れ様です! 最近、AI教材って耳にする機会が増えましたよね? 「便利そうだけど、本当に使えるの?」「子どもたちにとって負担にならないかな…」なんて不安もあるかもしれません。でも大丈夫!この記事では、AI教材を効果的に活用するためのポイントを、先生目線で分かりやすく解説していきます。 AI教材は、単なるテクノロジーではなく、先生と生徒の繋がりを深め、より豊かな学びを実現するための強力なツールなんです。 実際にAI教材を活用している先生方の声も参考に、ワクワクするような授業づくりのヒントを一緒に探っていきましょう! この記事を読めば、AI教材への不安が解消されて、明日からすぐにでも授業に取り入れたくなる…そんな自信が持てるはずですよ! さあ、一緒にAI教材の世界を覗いてみませんか?

目 次

AI教材の可能性にワクワク!先生たちの声から見えてくるもの

皆さんはAI教材に対して、どんなイメージを持っていますか? もしかしたら「難しい」「操作が複雑そう」「子どもに理解できるのかな…」といった不安を感じている方もいるかもしれませんね。でも、実際にAI教材を使っている先生方からは、こんな嬉しい声が上がっているんです。

「生徒の理解度に合わせて学習内容を調整できるのが本当に便利!」

「個別指導に時間が取れなかったのが、AI教材のおかげで解消された!」

「ゲーム感覚で学習できるので、生徒のモチベーションが上がった!」

「苦手な単元も、AI教材のおかげで克服できるようになった生徒がいる!」

これらの言葉からも分かるように、AI教材は単なる学習補助ツールではなく、先生と生徒、そして生徒同士を繋ぐ強力なツールになり得るんですね。 従来の授業では難しかった、一人ひとりに合わせた学習支援や、生徒の主体的な学習を促すことも可能になります。 さらに、AI教材を活用することで、先生方の負担軽減にも繋がる可能性も秘めているんです。 これはもう、ワクワクする話ですよね!

AI教材導入で変わる授業風景:メリットと効果を徹底解説

AI教材を導入することで、授業は一体どのように変わるのでしょうか? 具体的なメリットを見ていきましょう。

まず、個別最適化された学習が実現します。 生徒一人ひとりの理解度やペースに合わせて、学習内容や難易度を調整できるため、学力差の解消に大きく貢献します。 苦手な分野を重点的に学習したり、得意分野をさらに深めたりと、生徒の能力を最大限に引き出すことができます。

次に、先生の負担軽減が期待できます。 採点や個別指導といった、先生にとって負担の大きい作業をAIが代行してくれることで、先生はより創造的な授業設計や、生徒とのコミュニケーションに時間を割けるようになります。 これは、先生方の働き方改革にも繋がりますよね。

さらに、生徒の学習意欲向上も期待できます。 AI教材はゲーム性を取り入れたものが多く、生徒たちは楽しみながら学習することができます。 飽きっぽい生徒も、AI教材なら集中して学習に取り組めるかもしれません。 学習のモチベーションを高めることは、学力向上に欠かせない要素です。

そして、データに基づいた指導が可能になります。 AI教材は生徒の学習状況をデータとして記録するため、先生は生徒の理解度や課題を客観的に把握することができます。 このデータに基づいて、授業内容を改善したり、個別の指導計画を立てたりすることが可能になります。

AI教材の選び方から導入まで:実践的なステップガイド

AI教材を導入したいけど、何から始めたらいいのか…そう思っている方もいるかもしれません。 そこで、AI教材の選び方から導入までのステップを分かりやすくご紹介します。

まずは、学校のニーズや生徒の特性に合ったAI教材を選ぶことが重要です。 すべてのAI教材がすべての学校や生徒に適しているわけではありません。 無料体験版を利用したり、他の学校での導入事例を調べたりして、最適な教材を選びましょう。

次に、教員の研修を実施することが大切です。 AI教材の使い方や教育的な配慮について、教員がしっかりと理解していないと、効果的に活用できません。 研修を通して、教員がAI教材に慣れて、生徒を指導できるようサポートしましょう。

導入後は、生徒の反応を丁寧に確認しましょう。 AI教材は、生徒にとって使いやすいものでなければなりません。 生徒からのフィードバックを参考に、教材の使い方や授業の進め方を改善していくことが重要です。

さらに、保護者への説明も忘れずに。 保護者の理解と協力を得ることで、AI教材の活用がスムーズに進みます。 保護者説明会などを開催し、AI教材のメリットや安全性についてしっかりと説明しましょう。

AI教材を効果的に活用するための継続と改善:注意点とコツ

AI教材の効果を最大限に引き出すためには、継続的な活用と改善が不可欠です。 しかし、導入しただけで満足せず、継続的に効果を検証し、改善していく必要があります。

継続的なモニタリングを行いましょう。 生徒の学習状況やAI教材の利用状況を定期的にチェックすることで、課題を早期に発見し、対応することができます。 また、生徒や保護者からのフィードバックを積極的に取り入れ、教材や授業内容を改善していくことも大切です。

AI教材の使い方に慣れてきたら、他の教材との連携も検討してみましょう。 AI教材だけではカバーできない分野を、他の教材や教具と組み合わせることで、より効果的な学習環境を構築できます。

AI教材だけに頼りすぎないことも重要です。 AI教材はあくまで学習を支援するツールであり、先生との人間的な関わりが不可欠です。 生徒とのコミュニケーションを大切にしながら、AI教材を効果的に活用しましょう。

AI教材が拓く未来:豊かな学びと先生・生徒の笑顔

AI教材の活用は、単なる授業の効率化にとどまりません。 子どもたちの未来をより豊かにする可能性を秘めているのです。 AI教材によって、子どもたちは自分のペースで、楽しみながら学習することができます。 苦手な教科も克服し、自信を持つことができるかもしれません。 先生は、一人ひとりの生徒に寄り添い、より深い教育を行う時間を確保できるようになります。

AI教材の導入によって、先生方の負担は軽減され、より生徒に集中できる時間を作ることができます。 生徒たちは、自分のペースで学習を進め、理解度を高められるようになります。 この相乗効果によって、先生も生徒も笑顔になれる、そんな未来が実現するのではないでしょうか。

AI教材は、魔法の杖ではありません。 しかし、適切な活用によって、授業をより楽しく、より効果的なものにする強力なツールとなるでしょう。 ぜひ、この記事で紹介したポイントを参考に、AI教材を活用した授業づくりに挑戦してみてください。 そして、先生と生徒、そして保護者みんなで、AI教材の可能性を一緒に探求していきましょう!

まとめ:AI教材と教育的配慮で、未来の学びを創造しよう!

この記事では、AI教材の使い方と教育的配慮について、先生目線で分かりやすく解説しました。 AI教材は、生徒一人ひとりの個性に合わせた学習、先生方の負担軽減、そして生徒の学習意欲向上に繋がる可能性を秘めている素晴らしいツールです。

しかし、AI教材を効果的に活用するためには、適切な教材選び、教員の研修、生徒の反応への対応、保護者への説明、継続的なモニタリングと改善が不可欠です。 AI教材は万能ではありません。 あくまで、先生と生徒、そして保護者との連携によって、その効果を発揮するものです。

AI教材は、単なるテクノロジーではありません。 それは、未来の教育を創造する可能性を秘めた、強力なパートナーなのです。 ぜひ、この記事を参考に、AI教材を活用した授業づくりに挑戦し、子どもたちの未来を明るく照らしていきましょう! 共に、より豊かな学びの未来を創造していきましょう!